Их [чеченцев] соционормативная роль была выше правовых органов современного государства, бессильного перед проблемой преступности, антиобщественных нравов, других негативных явлений современного цивилизованного общества…

Этот большой мир должен быть хотя бы объективным к своим собратьям, которые донесли до эпохи техногенной, бездушной цивилизации иные нормы человеческого общежития. Чеченская поговорка «Трудно быть чеченцем» ставит проблему сознательных усилий по сбережению накопленного этнокультурного потенциала чеченской нации.

Независимая газета, 1994, 22 сентября

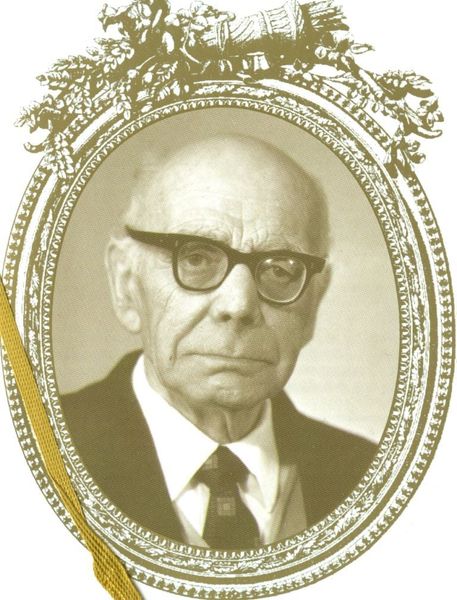

Cейчас, когда нет в живых великого правдолюбца, одного из самых талантливых национальных писателей Халида Дудаевича Ошаева, прикасаешься к его творческому наследию и понимаешь, какого великого человека потеряла Чечня в его лице. Халид был не только писателем, но и живой энциклопедией, хранителем и знатоком истории своего народа, его совестью и мудрым летописцем. Этот небольшого роста, худенький, всегда опрятный, мягкий, добрейшей души человек был в Чечне известен всем и всеми уважаем. Лишь власти предержащие старались его не замечать и делали вид, что не знают такого писателя, как Халид Ошаев.

Прошедший через сталинскую мясорубку, повидавший и переживший столько, что хватило бы на десять жизней, он никого и ничего не боялся. Всегда оставался человеком чистой души и высокой культуры. Он жил по совести и до конца жизни сумел не запятнать ее.

Родился Ошаев в 1898 году в семье лесного объездчика Дуды Ошаева в прикрепостной слободе Воздвиженской, построенной в период Кавказской войны на месте стертого царскими войсками с лица земли чеченского села Чахкири. Жизнь в слободе, с отставными солдатами и казаками, сыграла большую роль в становлении характера и мировоззрения будущего писателя. Он свободно говорил и писал как на чеченском, так и на русском языке, рос любознательным мальчиком. Любил бродить по лесу и лазить по горам.

В 1909 году юноша поступил в Грозненское реальное училище. Здесь в свое время обучались многие известные писатели, политики, авторитетные представители чеченской интеллигенции. Ошаев получил в училище хорошую подготовку, здесь началось формирование его как писателя.

В 1916 году юноша едет в Петербург для продолжения учебы. Поступает в Лесной институт, однако через два года вынужден вернуться домой из-за революционных событий.

Но революция пришла и в Чечню. В селах Гойты и Старые Атаги появились революционные комитеты, возглавляемые националистически настроенными элементами. Фактически власть одновременно находилась в руках контрреволюционной части казаков и чеченских националистов. Северный Кавказ бурлил.

Халид сразу окунулся в революционную деятельность. Он участвовал в заседаниях Гойтинского и Атагинского Советов. В 1918 году был делегатом IV съезда народов Терека, проходившего во Владикавказе. Вскоре началась гражданская война. Северный Кавказ заполонила белогвардейская армия генерала Деникина. На защиту своего отечества встали лучшие представители чеченского народа. Начались кровопролитные бои. Деникинцы, никого не щадя, черным смерчем прошлись по Чечне и Ингушетии. Ошаев сражался с белогвардейцами под Гойтами, Алхан-Юртом, Чечен-Аулом. Как политработник Красной Армии он участвовал в ликвидации контрреволюционного мятежа в горах Чечни и Дагестана, во главе которого стоял крупный скотопромышленник Н. Гоцинский. Об уничтожении белогвардейских банд он напишет позже очерк «В бурунах». Тысячи непрошеных гостей бесславно погибли, воюя с мирным населением. Белогвардейцы в полной мере познали мужество и храбрость чеченцев, их волю к свободе. Тысячи горцев пали в этих боях, ставших частью героической истории чеченского народа.

В Грозном шли Стодневные бои. Халида со спецзаданием отправили в Шатой, в штаб повстанческих войск Асланбека Шерипова. Там он должен был проводить агитационно-разъяснительную работу среди горцев, мобилизуя их на борьбу с белогвардейцами. С Асланбеком Шериповым Халида связывала не только совместная борьба за Советскую власть, но и родственные узы. Он был женат на сестре Асланбека Айшат, которая сама была незаурядной личностью, сильной, бескомпромиссной. Она не только делила трудную героическую судьбу с мужем, но и сама активно участвовала в общественно-политической жизни, не склоняя головы ни перед чинами, ни перед подлецами.

Когда на Северном Кавказе ценой тяжелых потерь установилась Советская власть, Халида направили во Владикавказ — в совпартшколу.

В 1921-1922 годах Халид был председателем Чеченского ревкома и заместителем председателя облисполкома. А с 23 апреля 1923 года, когда стала издаваться газета «Советская автономная Чечня», Ошаев вошел в ее редколлегию и стал ответственным секретарем редакции.

В 1925-1930 годах он работает заведующим Чеченским областным комитетом народного образования.

Свою первую балладу Халид напишет еще в 1919 году, но решение серьезно заняться литературной деятельностью он примет лишь в 1923 году. Проблемы, которые поднимала на своих страницах газета, у ответсека редакции найдут отражение в больших художественных произведениях. Так, в 1924 году была опубликована первая пьеса Ошаева «Закон отцов», поднимающая актуальную и сейчас тему кровной мести. Впоследствии эта пьеса, уже в новой редакции, не раз шла на сцене Чечено-Ингушского национального театра и пользовалась большим успехом. Молодой драматург был даже введен в состав комиссии по примирению кровников. Может быть и потому, что его взгляды на проблему кровной мести импонировали народу.

С самого начала своей профессиональной литературной деятельности Халид изучает и записывает чеченский фольклор. В 1925 году он создает алфавит, но уже не на арабской, а на латинской основе, что ускорило развитие печатного дела в Чечне и обеспечило широкое распространение образования в народе. С марта 1925 года начала выходить газета «Серло» («Свет»), которая печаталась уже на основе нового алфавита.

В течение шести лет (с 1930 по 1936 год) писатель и драматург Ошаев работал директором Горского педагогического института в городе Орджоникидзе и многое сделал для подготовки педагогических кадров на Северном Кавказе. Как бы ни была сложна и ответственна работа директора института, Ошаев не переставал заниматься любимым делом. Он становится членом Ингушского литературного общества, из которого впоследствии выйдет много талантливых писателей. Под влиянием творческой атмосферы, царившей в этом объединении, Халид создает новые пьесы, публикует рассказы и собранные им фольклорные произведения.

В 1934 году Чеченская и Ингушская области были объединены. Создается Чечено-Ингушская писательская организация. В том же году несколько чеченских и ингушских писателей, в числе которых был и Ошаев. стали членами только что образованного Союза писателей СССР. В 1936 году Халида перевели в Пятигорск директором Горского историко-лингвистического научно-исследовательского института. И здесь он продолжает заниматься литературой. Именно в эти годы Ошаев пишет актуальные остросатирические пьесы «Клещ», «Борьба продолжается», «Ветка бюрократизма». В журнале «Революция и горец» печатаются его новые рассказы и очерки.

Директором пятигорского института Ошаев проработал всего один год. Как и по всей стране, в Чечне начались массовые репрессии. Ошаев оказался в числе жертв сталинских репрессий. Его обвинили в сочувствии правотроцкистскому блоку и подвергли всем издевательствам, оскорблениям и унижениям, на которые были способны «стражи закона и порядка», узурпировавшие власть. Целых десять лет провел писатель в страшных сталинских лагерях, пройдя через адские жернова смерти, потеряв здоровье. Но, оторванный от своего народа, лишенный возможности писать, загнанный в тяжелые условия лагерной жизни, он не сломался, выстоял. Напротив, тюрьма и лагерь закалили его дух. Конечно, все, что довелось пережить Ошаеву, не могло не отразиться на его характере и творчестве. Он возненавидел тоталитарную систему, подавлявшую в человеке инакомыслие, заставлявшую жить и работать по нелепым законам, творить с постоянной оглядкой на цензуру.

Халид был разносторонне образованным человеком. Он хорошо знал историю не только Чечни и Кавказа, но и мировую. Разбирался в медицине, археологии, этнографии, знал лингвистику, литературу. К его авторитету нередко апеллировали именитые кавказоведы. Известный чеченский писатель Магомед Сулаев навсегда запомнил свою первую встречу с Халидом Ошаевым:

«Произошло это в 1953 году в городе Джамбуле, куда только что приехал с Колымы, отбыв десять лет каторги, Халид Ошаев. У него были отморожены нос и пальцы обеих рук.

— Я — Халид Ошаев. — произнес он по-чеченски.

Я оцепенел. Передо мной стоял старейший чеченский писатель, один из основоположников чеченской литературы и письменности, имя которого я знал с детства по его сказкам, позже по его пьесам, рассказам и статьям, человек, которого мечтал видеть с юности, а потом и вовсе потерял надежду: в 1937 году он, как и мой отец, стал жертвой сталинских репрессий. А кто мог «оттуда» вернуться? Сталинская секира косила тогда миллионы, но с особенной силой прошлась она по головам представителей нашей культуры.

— Самым горьким в заключении было видеть на очной ставке своего бывшего товарища, доведенного до крайнего изнеможения и вялым голосом дающего на тебя и на себя ложные показания. И, знаешь, такие чаще погибали, а от расстрела спасались больше те, у кого совесть и стойкость бывали в ладу друг с другом, — начал свой рассказ Халид. — Чтобы не чувствовать себя в одиночных камерах оторванными от мира, мы пользовались старинным, знакомым еще из периода царских тюрем способом перестука через стены. Помню, Дошлако Мальсагов первым простучал мне, что на меня требовали показания и чтобы я держался. И как нас там такие сигналы подбадривали и подкрепляли! Ты все возмущаешься — как это нас так, ни за что? Не совсем так. Знаешь, Сталин знал, что он делает. Я это понял там, в лагерях. Главное, что двигало Сталиным, была порочная всепоглощающая страсть к единовластию. Отсюда и его стремление создать казарменный тип социализма: он лучше обеспечивает условия для личной диктатуры. Отсюда же у него и все остальное: поочередное уничтожение — всегда якобы в интересах Советской власти! — всего того, что могло пошатнуть его личную власть.

Эта же жажда единовластия подсказывала ему и последующие чудовищные, устрашающие меры — переселение целых народов. А тебя все удивляет, почему он так яростно ополчился на интеллектуальный и культурный пласт наших наций и общества в целом? Ведь он не мог чувствовать себя спокойно под взглядами понимающих и мыслящих людей: они рано или поздно заговорили бы. Уничтожение духовных лидеров нации, носителей ее совести, памяти ее корней, необходимо было тирану, чтобы народы превратить в население, население — в стадо, а личности — в «винтики». Ты думаешь что случайно он вдруг унифицировал алфавит, сделав наши народности дважды неграмотными? Нет, и это служило той же цели — унификации народностей, их взаиморастворению и потере ими национального облика. А как он, упразднив Горскую республику, под видом «экономической целесообразности» коварно и глубоко продуманно разделил многие близкие между собой по языку, родственные этносы и соединил их с другими в противоестественных для них государственных образованиях, сделав таким образом скрытую конфликтную ситуацию между ними перманентной.

Ты зря переоцениваешь его роль в победе в этой войне. Россия ведь и раньше, задолго до Сталина, и без него не раз побеждала в войнах. Да, он старался победить — это понятно: инстинкт самосохранения.

Я слушал, замерев. Это был первый человек, которого мне тогда довелось встретить, как бы «с того света».

Жена Ошаева Айшат с сыновьями Гебертом, Майрбеком и Асланбеком после переселения находилась в Джамбуле. Халид, естественно, осел здесь, соединясь наконец с семьей, с которой был варварски разлучен на десятилетие. Но в Джамбуле не могло быть и речи ни о какой работе для Ошаева по его «ученой части». Ошаев, скитаясь по ссылкам, приобрел специальность фельдшера и знал на элементарном уровне медико-лабораторное дело. Он устроился лаборантом в областную больницу, так мы оказались коллегами.

Но Халида Дудаевича потянуло на самостоятельный участок. Он согласился поехать заведующим медсанчасти в небольшой поселок Байкалам — всего в одну улочку из нескольких юрт и нищенских домиков, в которых проживали семьи «отгонщиков».

Спустя некоторое время Халид пригласил меня в гости — посмотреть, как ему живется, и заодно проконсультировать больных. Я прилетел к нему. Халид был доволен.

— Казахи относятся ко мне уважительно, с благодарностью, — рассказывал он. — Но они подолгу оторваны от своих культурных центров. Редко кто из них, кроме старшего чабана, понимает по-русски. Мяса, муки, молока им здесь хватает, а об овощах иные не имеют никакого представления.

Халид поведал смешную историю. Он как-то угостил своих соседей тыквой, что привез себе из города. Разрезал на части, отварил и дал попробовать. Те ели тыкву впервые. Похвалили. В другой раз Ошаев принес им арбуз, а сам куда-то отлучился. Когда вернулся, чабан за ужином отставил чашку: «Плохо». Арбуз им не понравился: оказывается, они его разрезали на части и отварили! Халид после того с трудом, но добился регулярного завоза свежих овощей в поселок…»

Писатель тяжело переживал депортацию своего народа, понимал, что это наказание за свободолюбие. После восстановления Чечено-Ингушской республики в 1957 году Ошаев вернулся в литературу. И как затихший вулкан начинает извергать с новой силой накопившуюся в его недрах магму, так и Ошаев сразу по освобождении громко заявляет о себе в литературе. Слава его разнеслась по всему Союзу. За короткий срок Халид написал и издал множество очерков, рассказов и сказок. Его пьесы «Асланбек Шерипов», «Ахмар-Хаджи», «В одной руке два арбуза» не сходили со сцены республиканского театра и пользовались большим успехом у зрителей. На сельских сценах ставились пьесы «Две Зайбуллы», «Селасат», «Зулай» и другие. В соавторстве с писателями М. Мамакаевым и В. Щепотевым он написал повесть «Конец вендетты», где вновь поднял тему борьбы с кровной местью. Круг творческих поисков писателя был широк и разнообразен. Он работал в разных жанрах. С одинаковым успехом писал и драмы, и комедии. Самое значительное свое произведение — исторический роман-эпопею «Пламенные годы» писатель создал именно в этот период.

ЛЕТОПИСЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ

С 1957 по 1963 год были созданы четыре книги этого многопланового художественного полотна. Роман был написан на чеченском языке и так впервые вышел в свет. Впоследствии автор сам сделает перевод на русский. Появление этой объемистой книги было большим событием в жизни республики. Она стала бестселлером и несколько раз переиздавалась. Автор поднял в этой книге огромный, еще никем до него не тронутый пласт общественно-политической жизни — тему отношений Чечни и России, участия чеченцев в революционных событиях. Номенклатурные историки под диктовку КГБ и его ставленников, засевших в республиканских властных структурах, трактовали историю Чечни так, будто чеченцы вовсе не принимали участия в революции, а только мешали завоевывать Советскую власть. Искажая историю, лжеученые старались умалить достоинство чеченцев, принизить их роль. Ошаев опроверг эти измышления, убедительно отобразив подлинные исторические события, происходившие на Северном Кавказе.

Жизнь Алхаста, главного героя романа-хроники, путь его сына Сижо и внука Ахмада показаны на фоне великих исторических потрясений.

Один из главных героев романа — внук Алхаста Ахмад Шапиев, бывший студент петербургского института, вернувшийся в Чечню после революционных событий 1917 года. Судьба Ахмада схожа с судьбой самого автора. Как реки, рожденные могучими ледниками, хрустальными ключами и обильными дождями, где-то сходятся в одну, так в канун крушения старого мира сошлись на чеченской земле сын древней русской земли смоленской Александр Сачин и сын гор Кавказа Ахмад Шапиев. Дружба русского и чеченского парней проходит основной линией через весь роман «Пламенные годы».

В романе сталкиваются две силы. С одной стороны беднота — рабочие и горцы, с другой — белогвардейцы, богачи и контрреволюционеры, а также стремящийся стать имамом всех мусульман Северного Кавказа дагестанский скотопромышленник Нажмуддин Гоцинский, эмир Узун-Хаджи и другие. Велико стремление народа иметь свою землю, получить долгожданную свободу. Народ восстает. Горцы оказывают помощь рабочим Грозного и красноармейцам, загнанным белогвардейцами в горы.

Когда генерал Драценко требует от жителей одного села выдать русских рабочих и красноармейцев, горцы отвечают: «Генерал! Требовать надо возможное. Мы не знаем, о ком вы говорите и кого требуете. Но если эти люди и были бы у нас, мы вам их не выдали бы. Нет у нас закона выдавать гостей!»

«Вот видите, — говорили генералу местные атаманы, — эти гололобые чеченцы — природные большевики. На них одна управа: жечь их надо огнем!»

И жгли. Жгли всё, что могли. И убивали как только могли.

Обездоленные люди уходят в горы, как некогда их предки уходили от гуннов, хазар, половцев, монголо-татар. Мычат недоенные коровы, жалобно блеют овцы и ягнята, понуро плетутся за арбами косматые овчарки. Вдоль дорог взад и вперед носятся вооруженные, потные, насмерть уставшие всадники. Великое горе разлилось по равнинам, долинам и взгорьям Чечни. И хоть много славных сынов чеченских пало в борьбе с белыми и хоть равнины Большой и Малой Чечни оставались под пятой деникинцев, ничто не могло погасить пламя гнева в душах людей. В горах развевалось Красное знамя!».

На роман «Пламенные годы» оказали влияние произведения Максима Горького, с которым Ошаев был знаком, а также роман Александра Серафимовича «Железный поток». С Серафимовичем Ошаева связывала многолетняя дружба. Они объездили всю горную Чечню, в природу которой Серафимович был влюблен. Ошаев неоднократно бывал у своего друга в Москве. О знакомстве с автором «Железного потока», о путешествии по горам Чечни Ошаев рассказал в очерке «Встречи с Серафимовичем».

Свет пожарищ, сопровождавший революционное движение, писатель принял за свет грядущего золотого века, и ему казалось, что народ отныне станет свободным. В то время и самому народу так казалось. Но в действительности впереди лежал трагический, кровавый путь.

Роман «Пламенные годы» поставил Ошаева в один ряд с выдающимися писателями своего времени. Ни до него, ни после в чеченской литературе не появлялось таких эпохальных произведений исторического плана. Только человек энциклопедических знаний, каким был Халид Ошаев, мог дать своему народу правдивое описание его истории, а миру — прекрасное творение, которое никого не может оставить равнодушным.

«Если вы хотите узнать историю и понять душу этого народа, народа, у которого самое низкое слово — раб, а самое доброе пожелание — маршалла — будь свободным, обязательно прочитайте роман Халида Ошаева», — отозвался писатель К. Икрамов.

ОШАЕВ НАС БЛАГОСЛОВИЛ…

Мое знакомство с писателем состоялось спустя год, в июле 1964-го. Я готовился к дипломной работе, и мне необходимо было проконсультироваться с Халидом Ошаевым по некоторым вопросам развития чеченской драматургии. Направляясь к нему, я волновался: Халид был известный, уважаемый в народе писатель. Знаменитость, думал, отнесется к студенту высокомерно. Но каково было мое удивление, когда навстречу приветливо улыбнулся добрый, с мягким, тихим голосом, миниатюрный, как мне показалось, старичок. Его доброжелательность покоряла, и моя предвзятость сразу же исчезла.

Он был так внимателен, будто встретил самого дорогого гостя или любимого человека. Вскоре я понял, что Халид со всеми был таким любезным, добрым и гостеприимным. Старался сразу разрядить атмосферу, чтобы гости не чувствовали себя скованно. Вот и сейчас задавал мне вопросы, искренне интересуясь, откуда я родом, на каком курсе учусь, к месту вставляя в разговор небольшие эпизоды из своей жизни. Он буквально раскрепостил меня. Исчезла робость. Я говорил с ним, как говорят со старшим братом или отцом. Мы вспомнили и о моем неудачном опыте с повестью. Я поблагодарил писателя за честную и принципиальную оценку первой пробы пера.

— Так вот ты какой! — удивился он. — А я-то думал, какой же ты из себя? По-моему, эта повесть называлась «Абреки»?

— Да. «Абреки», — подхватил я. — Написал ее под впечатлением шиллеровских «Разбойников». Романтическое увлечение. Но вы правильно и справедливо отбили мою охоту к подражанию. Хотя романтика осталась.

— Ну-ну, почему ты так настроен? Ты на меня в обиде?

— Нет, нет, что вы! Я вам благодарен.

— Вы написали, что автор совершенно незнаком с абреческим движением… — решил я помочь.

— Да, да… но я написал что-то еще…- силился он вспомнить нечто более важное и вдруг воскликнул: — А, вспомнил! Я же тебе написал, что у тебя есть видение, да, да, видение. Не у каждого оно бывает. Видение — дар божий. Он был обрадован тем, что вспомнил содержание своей записки.

— Видение и умение изложить увиденное — это главное в нашем деле, — подчеркнул он. — Наш брат не всегда обладает этим редким даром, его дает сам Бог. У тебя, если я не ошибаюсь, этот дар есть. Но нужно его развить. Хорошо, когда каждый день записываешь наиболее интересное. Ну, ведешь дневник… Записывая увиденное, ты невольно будешь выражать свое отношение к нему, хочешь ты этого или не хочешь. И вот когда тебе небезразлично то, что ты описываешь, значит, ты туда вкладываешь частицу души. Тогда читателю будет интересно читать написанное тобой, — увлекся он, заговорив о творческом процессе, и неожиданно спохватился: — Ой, мы отвлеклись от главного. Значит, ты из Гойты?

— Да, гойтинский, но я там никогда не жил. Мы с 1937 года жили в Грозном.

— У меня много воспоминаний связано с Гойты. Старость – вещь такая, что многое забывается, а вот все связанное с Гойты не могу забыть. Оно всегда перед глазами. Жаркое было время. Какие отличные ребята погибли под Гойты! Какие это были мужественные парни! А вот недавно получил письмо от дорогого мне человека, с которым учился вместе. Он из этого села, мы были большими друзьями. Разлучила нас жизнь. Меня на десять лет в лагерь, а его — на фронт.- Старик бережно вскрыл конверт и, достав письмо, начал его читать. (Я не запомнил, к сожалению, имени автора, но письмо было грустное. Товарищ Ошаева жил в Италии и писал, каким образом он оказался в этой «маленькой, благодатной», как он выражался, стране.)

«Я вместе с чеченцами с первого дня войны честно, не жалея себя воевал за нашу землю, за нашу страну. Сколько и каких прекрасных, настоящих наших парней погибло на моих глазах, красивых, молодых, и все это оказалось зря. За что же их и нас так отблагодарили? В чем же мы провинились перед родиной? Я с тремя чеченцами находился в итальянском Сопротивлении, когда узнал о вашем выселении. Страшно вспомнить тот день. «За что?» — спрашивали мы себя. Но ответить не могли, да и никто не мог. Дорогой мой друг Халид, я по сегодняшний день задаю себе этот вопрос. Ты не можешь себе представить, что творилось в душе каждого из нас. И я возненавидел эту страну, которая так подло поступила с нами. Я ненавижу эту проклятую Богом страну, сделавшую наш народ изгоем. Она всегда будет проклята Богом, пока будут править ею безбожники и убийцы, пока они будут убивать целые народы.

Тогда я и решил не возвращаться и остаться в Италии, хотя это было трудное решение. Не пожелаю и врагу увидеть все, что выпало на мою долю: и холод, и голод, и одиночество. Ведь ты же знаешь, каково чеченцу на чужбине. Я бы отдал все, что имею, чтобы хоть раз увидеть наши горы и услышать нашу речь. Не сладкая была жизнь в Италии. Но вот уже десять лет, как меня приютила эта страна. Теперь я живу хорошо. Имею все, что нужно для жизни. Работаю здесь библиотекарем. Как я был счастлив, когда несколько лет назад мне попались две книжки наших поэтов, изданные до начала войны! Не знаю, как они попали сюда, но я все эти стихи знаю наизусть, столько раз их перечитывал! Когда я их читаю, мне кажется, что я нахожусь там, у нас. Нет слов описать, как мне хочется увидеть тебя, мой дорогой Халид… Завидую вам и думаю: неужели так и умру, не увидев дорогие сердцу места и вас, дорогих мне людей?»

Халид был расстроен прочитанным не меньше меня, хотя, по всей видимости, он читал это письмо не один раз.

— Вот такой он, твой односельчанин. Хороший человек. Конечно, его сердце здесь, а вернуться не может. Так и жизнь пройдет. Не может вернуться к себе на родину, хотя ушел воевать и защищать ее. Уму непостижимо. Ну ладно, я опять отвлекся, — улыбнулся он.

Так мы сидели еще несколько часов. Я ловил буквально каждое его слово: знал, что он самый уважаемый писатель, и все, что говорил Ошаев, было для меня важно. Внешне Халид меньше всего походил на бунтаря. Но в этом сухоньком теле жил мощный, непокорный дух, личность невероятно светлая и мудрая, обладающая богатством знаний, добротой, культурой и благородством. Худенький, с умными, пронзительными глазами, с быстрыми, резкими движениями, патриарх чеченской литературы, по букварю которого учились все чеченские писатели читать и писать первые слова. Он был наставником и учителем для всех литераторов.

ЕЩЕ НА ВСЕМ ПЕЧАТЬ ЗАПРЕТА…

Хрущевская оттепель останется в истории чеченского народа благословенным и благодатным временем возрождения.

Пережив жестокие страдания и унижения, потеряв за годы депортации значительную свою часть, народ вновь обретал утраченную родину. Каждый был окрылен надеждой на лучшее будущее, каждый хотел верить, что испытания остались позади, а несправедливость не повторится. Люди были настроены на созидание, на творчество — нормальную жизнь на своей земле, которую надо было заново обживать и обустраивать.

Это было время, когда ослабла крепкая узда цензуры и художники начали мыслить и творить свободно. Много тогда было создано замечательных произведений в области литературы и искусства. Это был Ренессанс чеченской культуры. Воспрянул духом и Халид Ошаев. Он не только много писал, но и активно участвовал в общественной жизни. Характерной чертой того времени были дискуссии о шедших книгах. Общество открыто выражало свое мнение, всячески упирались, интриговали, собирали силы, чтобы положить конец оттепели. Эта ситуация отразилась в истории с так и не установленным в Грозном памятником национальному герою Чечни Асланбеку Шерипову.

Халид Ошаев мечтал, чтобы герою гражданской войны Асланбеку Шерипову и герою Великой Отечественной войны Ханпаше Нурадилову были установлены памятники в Грозном. Несмотря на свою чрезвычайную занятость и загруженность, он принимал живое участие в обсуждении проектов памятников. И когда видел подковерные интриги, которые велись в обкоме партии, чтобы не дать установить монументы заслуженным людям только потому, что они чеченцы, Ошаев не мог с этим мириться.

В Москву на имя секретаря ЦК КПСС П.Н. Демичева и министра культуры СССР Е.А. Фурцевой уйдет телеграмма, копия которой будет направлена руководителям республики:

«В августе 1957 года пленумом обкома в принципе был решен вопрос о сооружении в Грозном конного памятника чеченскому национальному герою Асланбеку Шерипову, погибшему в бою с белыми. Был проведен конкурс проектов. Представленные проекты трижды выставлялись на общественные смотры, продолжавшиеся по месяцу. О смотре население республики широко оповещалось через печать, радио, собрания. Из различных вариантов общественностью Чечено-Ингушетии был принят вариант Сафронова: 1200 отзывами против 2. Решением специальной комиссии Грозненского горисполкома от 12 июля 1960 года, постановлением Чеченингобкома и Совмина от 3 августа 1960 года окончательно было решено соорудить конный памятник по проекту Сафронова. Эти решения в делах Министерства культуры СССР имеются. Художественно-экспертным советом Министерства культуры СССР проект был одобрен. Была отлита бронзовая модель двухметровой высоты. На всю работу затрачено 400 000 рублей старыми знаками, остается лишь отлить памятник в натуре и установить.

Между тем секретарем обкома по культуре Боковым, а может и другими инициаторами, келейно поручено создание новых проектов, и они выполнены. Боковым заявлено, что установка конного памятника Шерипову вовсе снята.

Изготовленные скульпторами макеты выставлены в зале якобы для общественного смотра, но ни в печати, ни по радио об этом нет ни звука. Затевается келейное обсуждение специально созванными лицами для выбора одного из выставленных проектов. Замысел инициаторов конкурса — сооружение памятника трем деятелям гражданской войны — Гикало, Шерипову, Ахриеву — на одном постаменте. Вся затея имеет целью не дать осуществиться идее сооружения конного памятника Шерипову под благовидным предлогом отражения идеи дружбы народов. Однако осуществление этой затеи на многие годы вобьет клин в отношения между чеченцами и ингушами, ибо памятник ставится на века. Категорически протестуя против намерения Бокова снять вопрос о сооружении конного памятника с повестки, прошу прислать в Грозный своего представителя для выяснения вопроса, на каком основании нарушаются ранние решения пленума и бюро обкома и Совмина и игнорируется всеобщее желание чеченского народа поставить конный памятник своему национальному герою.

X. Ошаев, член КПСС с 1927 г., писатель».

«Желание чеченского народа» продолжали игнорировать. Ошаев не собирался сдаваться.

Интриги, затеянные властями вокруг памятника Шерипову, — это не выяснение отношений отдельных людей с больным самолюбием. Это симптомы социальной болезни, свидетельство того, что оттепель кончилась, начатые Хрущевым реформы свернуты.

Одна за другой рушились надежды людей, в том числе и надежда на обустройство своей земли. Это было больно. Чуткий к настроениям народа, Халид Ошаев отразил в своем творчестве и эту боль — боль несбывшихся надежд.

Он был большим знатоком не только природы Чечни и Кавказа, но и природных ресурсов края. Он объездил родную землю на лошадях, исходил пешком, исколесил вдоль и поперек. Об одной из поездок и своих мыслях по использованию горных альпийских лугов Халид написал в открытом личном послании к первому секретарю Чечено-Ингушского обкома КПСС А.В. Власову. Писатель пытался объяснить политику, очередному назначенцу из Москвы, «как чеченцев отлучили от гор».

«С 1920 по 1937 год я лично знавал всех секретарей обкома Чечено-Ингушетии. И вот с 1927 по 1930 год здесь секретарем обкома был Булат Гурген, племянник А.И. Микояна. Это был бесстрашный человек. Однажды в 1928 году в течение двух недель мы объездили с ним верхами Шароевский, Шатоевский и Итум-Калинский районы. Мы были с ним в таких глухих селах, как Хуландой, расположенный у перевала в Грузию, и в селении Никарой, куда районные работники не ездили. Были мы с ним и в заоблачном селе Тусхарой. И видели наши альпийские луга, площадь которых равнялась 250 000 гектаров. Число душ, проживавших в альпийской зоне, исчислялось до войны 120 000. Сейчас, дай Боже, если там проживает 20 000 душ. Могу сказать, что в голодные 1921 и 1922 годы на рынке в Грозном и в мясных лавках госторговли всегда мяса было вдоволь. Его поставлял животновод-горец.

Но почему же после возвращения народа из Средней Азии сто тысяч горцев не пошли к себе обратно в горы? Они пошли. Пошли с большой охотой. В Казахстане и Киргизии они хорошо поняли, почем фунт лиха. Рванулись горцы в горы. Стали восстанавливать старые пепелища, стали строить новые добротные дома. И вдруг последовал запрет: горцам не разрешили жить в привычных им условиях. Восстановленные жилища разрушали бульдозерами и тракторами. Людей насильственно вывозили на плоскость (1964).

Но здесь заставляет задуматься следующий факт. Из Чечено-Ингушетии в Калмыкию и Ставрополье самотеком переселилось 20 000 душ. В основном это горцы-животноводы. Как же получилось, что в Калмыкию ушли 20 тысяч человек, хотя они были привязаны к родным местам? В Элисте и других местах они построили прекрасные дома, завели себе легковые машины. Объясняется это просто. Жить люди хотят, занимаясь привычным трудом, тем трудом, которым они занимались всю жизнь и в горах, и в обширных степях Казахстана и Киргизии. А в это время по крайней мере 200 000 гектаров великолепных альпийских лугов лежат втуне, почти без использования. Когда я был там в марте 1958 года, горы, словно ворсистым ковром, были покрыты толстым слоем увядшей травы. А из-под толстого слоя травяного дерна пробивалась густая новая, ожидая солнечного тепла. И кругом, кругом по горам, сколько глаз охватывал, лежала пустыня альпийских трав. И нигде ни одной скотины. Жаль мне было. Я спрашиваю, можем ли мы допустить такую роскошь, что в центре Кавказа лежат двести тысяч гектаров альпийских лугов, когда мы используем в хозяйственных целях заполярную тундру?

Я считаю, что воспрещение горцам селиться в горах было большой ошибкой. Запрещение селиться в горах обосновывали отсутствием шоссейных дорог, трудностями снабжения горцев хлебом и товарами, трудностями обучения детей и т.д. Верно, хороших дорог, в особенности в районах бассейнов рек Шаро-Аргун и Чанты-Аргун, мало. Но ведь исстари горцы сами заботились о доставке себе хлеба. Почему же госторговля не может это делать? И когда это бывало, чтоб сначала в горах строили дороги, а потом основывали аулы? Дорогой Александр Владимирович! За десяток лет Вы превратите горную Чечню и Ингушетию в процветающую кавказскую Швейцарию. Пролягут дороги. Вырастут молочно-товарные фермы. Горные долины покроются домами отдыха, здравницами, санаториями. Зацветут сады. Зашумят ореховые рощи. Людям будет жить и жить.

С тов. приветом, X. Ошаев. Живу надеждой, что Вы выполните свое обещание принять меня для беседы. 24.XI. 1975г.»

Это был крик вопиющего в пустыне. Альпийские луга увядали, а горцы выезжали на российские просторы в качестве пастухов, чабанов. Власов и не думал превращать Чечню в Швейцарию. В атмосфере равнодушия, и не только к горной Чечне, Ошаев находил отдушину в общении со своими читателями.

Несмотря на состояние здоровья и колоссальную занятость, писатель заботливо относился ко всем, кто обращался к нему с письмами. Диву даешься, откуда он черпал силы и энергию, чтобы подробно, заинтересованно отвечать на каждое письмо школьника или школьницы. Сохранилась его переписка с ученицами Староатагинской средней школы № 2.

«Я получил Ваше письмо! Рад, что в родном селе у меня нашелся еще один новый корреспондент — это Вы. Мне приятно, что читали мою книгу «Пламенные годы» и она Вам пришлась по душе. Сейчас я занят составлением книги, где собрал все мои мелкие рассказы, очерки, повести. Рукопись уже сдал в печать. Месяца через 3-4 выйдет в свет.

Во-вторых, у меня в издательстве находится 2-я книга под названием «Брест — орешек огненный». Это о защитниках Брестской крепости из нашей республики. Она выйдет позже, но в этом году.

Да, я был в заключении, но дальше Иркутска. На Колыме я был 10 лет, в лагере заключенных. От нас туда 16 тысяч километров. Действительно, там есть народности якуты, чукчи. Едят они часто сырую мерзлую рыбу, а также соленую оленину, провяленную в дыму. Большей частью они занимаются рыболовством, охотой, разведением оленей. Но народ этот смирный. Там страшные холода. Снег редко ложится в октябре. Обычно он ложится 26 или 27 сентября. Лежит он до середины мая. А река Колыма ото льда очищается числа 5 июня. С конца октября устанавливаются морозы до 40 градусов и стоят до середины марта. Но доходят они до 55-56 градусов. Однако зима там без ветров. Если бы был маленький ветер, люди бы замерзли. Климат там, в общем, здоровый. Инфекционных болезней почти не бывает. За Полярным кругом, где я был в середине лета, солнце не заходит вовсе, только спускается к горизонту. Зато в зимние дни оно недели три не показывается.

Передай привет Елене Васильевне. Видно, она хорошая учительница и хороший человек, раз прививает вам любовь к литературе. Привет родным. 24.11.1969 г. Халид Ошаев».

«Дорогая Ася, получил твое письмо. А утром бросил конверт в ящик на имя Лейлы. Сегодня в полдень получил два письма: от тебя и от Лейлы сразу. Очень хорошо, что пишете в стенную газету. Это первая ступень, чтобы стать писательницами. Вы с Лейлой пишете, что фотокарточку мою забрала Елена Васильевна. Этому горю можно помочь, я посылаю фото для тебя и для Лейлы. Но скажу другое. Нехорошо делаете, что романтизируете меня. Я же самый обыкновенный человек. И не думайте, что писания мои — великие произведения. Обижаться на Елену Васильевну не надо, она сделала правильно. Я вижу, что она прививает вам с Лейлой любовь к литературе. Вы пишете, что удивляетесь с Лейлой моим ответам на каждое письмо. Плохой бы я был писатель, если бы не отвечал. Для кого я пишу? Да для вас всех. Писатель и учитель — братья. Поэтому мне нужно отвечать на каждое письмо, и я отвечал второклассникам, в Шалинской школе у меня есть еще одна Ася — заочная знакомая. Ни 23-го, ни 21 -го быть я в Атагах не мог. Я заболел. Но я у вас в школе буду. Познакомимся. Передавай привет матери. На этом кончаю. Посылаю другое фото. 24.11.69 г. Халид».

А это письмо учительнице той же школы:

«Уважаемая Елена Васильевна! Вот видите, как хорошо это получилось! Вы привили девочкам Асе и Лейле любовь к литературе. Они стали мне писать. Я стал им отвечать, потому что я никогда не оставляю письма учеников без ответа. В своих письмах они все время говорят о Вас. И вот, наконец, и от Вас пришло письмо. Замечательно, что в школе у Вас организовали литературный кружок. Такие кружки многое дают для развития эстетических вкусов и литературного воспитания, если так можно выразиться. Искра, которую Вы высекаете в душах учеников и учениц, не потухнет.

Благодарен Вам от души за Вашу работу. Ведь Вы работаете на моей родине. И хотя я там давно не живу, но душевной связи со своим селом я не теряю: ведь там похоронены все мои близкие, а также предки до седьмого колена. Чувствуя эту мою струнку, Ася Бакаева всегда начинает свое письмо: «Дорогой мой односельчанин».

Теперь о поездке в Атаги 6 марта. Я постараюсь приехать. Однажды я уже школьников «обманул»: приболел. Но я постараюсь приехать. Крепко жму Вашу руку. 3.111.1969 г. Халид Ошаев».

КРАСНЫЙ КОВЫЛЬ

«Было это давно. На письменном столе Халида Дудаевича Ошаева в его домашнем рабочем кабинете увидел я пучок шелковистой красной травы в изящной хрустальной вазе, — вспоминал Магомед Сулаев.

— Трава?.. Красная?.. — удивился я. Раньше не видал ничего подобного.

— Да… ковыль.

— Но ковыль пепельно-пыльного цвета, — похвалился я своими небогатыми познаниями в области ботаники.

— А я его покрасил намеренно в красный цвет.

— Почему не в желтый?

— Эге! Я вижу, ты слабо знаешь наш чеченский фольклор. Ты что, не помнишь из нашего старинного илли строки о храбром охотнике, сумевшем подстрелить и достать вожака-оленя, «погибающего с красным ковылем в зубах»?

— Не помню,- пришлось признаться.

— Хочешь расскажу? — Он посмотрел на меня со всегдашней своей мягкой, доброжелательной улыбкой. Солнце освещало мудрое лицо в морщинах, с пятном на кончике носа — отморозил тогда, в лагере.

— Конечно хочу!

— В наше время совершеннолетним считается каждый достигший шестнадцатилетнего возраста. Он сразу может получить паспорт. В старину в Чечне совершеннолетие отмечалось иначе, — начал свой рассказ Халид Дудаевич. — Во-первых, совершеннолетним считался человек, достигший пятнадцати лет. Девушкам с этих лет разрешалось ходить на вечеринки, на посиделки с юношами, разумеется, с соблюдением известных норм, установленных обычаем. Свидание разрешалось у реки, при людях, или в доме, но ни в коем случае не в своем, а в соседнем или у дальних родственников, обязательно, чтобы при этом рядом была подруга, так сказать свидетельница, которая могла бы подтвердить, что все здесь было непорочно.

А вот с юношами, с признанием их права на совершеннолетие, обычай был более строг. Им мало было достичь определенного возраста, надо было еще совершить три обязательных для них ритуальных подвига, словно сдать три экзамена, один труднее другого.

— Вот это здорово! — оживился я в ожидании новой для себя информации. То, что я услышал о девушках, и поныне встречается во многих наших аулах, а о юношах как-то все забыли.

— Первым экзаменом юноше, — продолжал Халид, — было умение на скаку достать из ямы козочку и вынести ее, сидя верхом, на виду у зрителей за край ристалища. Что-то вроде казахского «кокбар». Если юноша при этом и падал с коня, но все же достойно завершал дело, никто не смеялся. Подвиг засчитывался. Но если он, слетев с коня, охал, зрители поднимали его на смех. И горе было тому, кто обижался на смешки и надувался как сыч. Его отстраняли от состязания, не допуская к следующему экзамену. Это считалось малодушием и позором

Следующий экзамен был тяжелее и состоял в умении подстрелить из лука птицу на лету. И, наконец, самый трудный экзамен. Нужно было пойти одному по следу оленей и суметь подстрелить из лука их вожака.

— Но это же легко, — попытался возразить я.

— Нет! Тут кроме верности рук и меткости глаза требуются терпение и опыт, что всегда считалось у вайнахов высшим критерием гражданской зрелости. Не всякому удавалось подстрелить оленя. Дело в том, что у оленей сильно развит рефлекс стадной солидарности, позволяющий им учуять противника на очень большом расстоянии — более десяти километров (еще тогда, когда противник их сам не видит), и поэтому редко кому удавалась охота на оленей в одиночку. Олени и пасутся, и на водопой ходят, всегда соблюдая строго отработанные у них инстинктивные правила самосохранения и подстраховки. На водопое, когда все стадо спускается к берегу напиться, два оленя остаются на пригорках в дозоре: один с подветренной стороны, а второй — по другую сторону. Вожак-олень, обычно крупнее всех, первым заходит пить воду, следом — все стадо. Когда все напьются, только тогда дозорные олени спускаются утолять жажду, а на их место становятся два других. Попробуй к ним подступиться! — Халид Дудаевич был восхищен их природной мудростью.

— А причем тут красный ковыль? — выказал я свое нетерпение.

— Дело в том,- улыбнулся Халид Дудаевич, — что, когда олени пасутся на травах, они соблюдают все тот же строгий порядок, и подступиться к ним незамеченным не удается. Но у них есть одна роковая слабость, которую надо знать охотнику. Для них самым излюбленным лакомством является ковыль. Когда олени наконец находят ковыльный луг и начинают пастись, они теряют бдительность. Хотя и здесь они соблюдают все тот же строгий порядок: расставляют на пригорках дозорных, вожак становится впереди, и все стадо, растянувшись за ним, согласно и жадно пасется, подрезая зубами и губами сочный ковыль. У дозорных оленей от пряного запаха любимого лакомства раздуваются ноздри, они приходят в беспокойство и, бросив пост, начинают пастись. Стадо лишается дозора. В этот момент охотник-одиночка и может подползти к ним достаточно близко. Стадо оленей, услышав выстрел, тотчас испуганно разбегается, а раненый падает, дожевывая свой ковыль, залитый кровью, стекающей с его толстых губ. Как видишь, мало было обладать силой рук и меткостью глаза, чтобы стать совершеннолетним, то есть мужчиной, надо было иметь еще терпение и опыт, — заключил свой рассказ Халид Дудаевич.

Я ушел, довольный услышанным, но очень жаль было гордого красавца. Впервые не одобрил я обычая гор…»

А ВОЛЬНЫЙ ДУХ УЖЕ ПОЧИЕТ…

«Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте!.. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Пусть же павшие в бою будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами», — писал Юлиус Фучик.

Ошаев проделал колоссальную работу по сбору материалов о защитниках Брестской крепости, как если бы это были его друзья, его родные, как если бы это был он сам. Более двухсот пятидесяти чеченцев и ингушей, защищавших Брестскую крепость и отдавших свою жизнь за нашу Родину, удалось разыскать писателю. Это было настоящим открытием. Даже писатель С.С. Смирнов, создавая книгу «Брестская крепость», ни одним словом не обмолвился о чеченцах и ингушах, хотя их погибло в крепости более четырехсот человек. Власти и официальная пресса всегда умалчивали и, более того, сознательно скрывали факты участия чеченцев и ингушей в защите Бреста. На них висел ярлык «враги народа». Ошаев разыскал и обнародовал неопровержимые доказательства, документальные данные о своих двухстах пятидесяти земляках, которые первыми приняли огонь на себя и погибли. Они защищали крепость стойко, мужественно до тех пор, пока сопротивление не оказалось не только бессмысленным, но и невозможным. Враг был уже под Киевом, когда горстка раненых вайнахских героев, расстреляв последние патроны, узнала, что находится в глубоком тылу фашистов.

Много сил и здоровья отдал Халид Ошаев сбору материала об этих людях — наших героических соплеменниках. Порой недоедал, недосыпал, выезжал на свои мизерные сбережения и месяцами жил в Бресте. В музеях этого приграничного белорусского города все знали тихого, вежливого, интеллигентного старичка, от которого веяло добротой. Никто никогда не слышал от него громкого слова. Его полюбили и старались помочь, как только могли.

Открытие, сделанное Ошаевым, пришлось не по душе властям Чечни. Во главе обкома партии, МВД, КГБ, Верховного суда, прокуратуры, горкома партии, горисполкома и многих других учреждений республики стояли люди, направленные в Чечню из Москвы или являющиеся ставленниками КГБ. Чем больше уважали в народе писателя, художника или любого другого человека, тем больше старались опорочить его власти.

Ошаев никогда не пользовался авторитетом у властей, так как был очень уважаем в народе. За ним установили постоянный надзор, деятельность его находилась под контролем. Но Халид не умел приспосабливаться, не мог молчать, оставаться в стороне, если видел несправедливость, особенно намеренную. Он был борцом за правду. Когда в 1968 году в Чехословакию ввели войска стран Варшавского договора, Халид Ошаев оказался в числе советских писателей, осудивших эту акцию. Сколько тогда пришлось ему выслушать и пережить! Ошаеву не могли простить его письмо другу в далекий Ашхабад, в котором он осуждал ввод наших войск в Чехословакию, называя это оккупацией. Письмо «попало» тогда в руки не адресата, а его бдительного соседа, который, «возмущенный его содержанием», переправил письмо в Чечню, в областной комитет партии. О, как шельмовали тогда Халида! На него устроили настоящее гонение, исключили из партии. А на его произведения неофициально наложили запрет. Они не выпускались и не переиздавались. Позднее Съезд народных депутатов СССР сам осудит вторжение в Чехословакию как противозаконное и позорное. Не могли ему также простить выступления на траурном митинге в день похорон бывшего участника революционных боев на Кавказе, первого военного комиссара Чечни писателя А. Костерина. Костерин незадолго до смерти был исключен из партии за упорную критику продолжавшихся нарушений ленинских принципов в национальной политике (особенно у нас в республике).

Ошаев осудил руководителей страны за репрессии и гонения, которым подвергался при жизни Костерин, такой же правдолюбец, как и он сам, и тем самым вновь накликал на себя немилость властей.

Вся жизнь Ошаева — это борьба за свое человеческое и писательское достоинство, за правду и справедливость. Он никогда не просил, не унижался, но и не позволял власти игнорировать себя.

Халиду Ошаеву после возвращения в республику, кроме литературных радостей, пришлось пережить множество крупных политических неприятностей, которые следовали непрерывной чередой, его неоднократно исключали из партии. «Сегодня пора пересмотреть с позиции «перестройки» и уточнить, кто же, наконец, был прав — гонители его или он», — писал Магомед Сулаев.

Халид давно привык к ударам судьбы и не страшился очередных немилостей. Впервые его исключили из партии еще до коллективизации за критику перегибов в продразверстке. С тех пор для Ошаева практически мало что изменилось.

Когда Халида спросили, сколько же раз коммунисты исключали его из своих рядов, он растерялся: «Не помню. Четыре или пять, но ни разу из-за личной корысти, а всегда за то, что я, оставаясь верным партии, думал иначе, чем партийно-аппаратное руководство, и высказывался об этом честно, поступая всегда по совести, не подлаживаясь к власти, не соглашаясь с нарушениями».

Извечная тема: художник и власть. Почему честные, смелые, талантливые художники всегда в конфликте с властями? Не потому ли, что они, в силу таланта и художественной зоркости, видят дальше, понимают больше? Ошаев был самой значительной фигурой в истории нашей культуры, одним из видных деятелей в общественной жизни Северного Кавказа. Его считали подлинным интеллигентом, поборником совести. С ним рядом неуютно было тем, кто с легкостью необыкновенной сменял сталинскую шинель на хрущевские сорочки, а сорочки — на брежневские плащи.

«О как мне хочется смутить веселость их,

И дерзко бросить им в глаза железный стих,

Облитый горечью и злостью!»

— сказал бы поэт им вслед, доведись ему быть их современником. Трагедия Ошаева была в том, что ему выпало жить в одно время с людьми, от которых приходилось защищаться всю жизнь. Иначе не писал бы он такие письма, как это, адресованное секретарю Чечено-Ингушского обкома КПСС А.В. Власову:

«В своем письме в ЦК КПСС от 8 августа и на Ваше имя от 20 августа я писал, что, как национальный писатель, подвергаюсь дискриминации и фактически лишен права на писательский труд. 25 августа меня вызывали в сектор печати и заявили, что никаких препятствий к изданию моих произведений ни книжное издательство, ни периодическая печать, ни радио делать отныне не будут.

В 20-х числах августа мною была сдана в «Грозненский рабочий» статья под заглавием «Заметки писателя». Печатать ее редактор т. Безуглый отказался. Конечно, принять статью или не принять полное право редактора. Никто этого права отнять у него не может.

Статья моя имеет познавательное значение, что не отрицал и сам редактор. Но мотив, который он привел, отказывая мне в печатании ее, прямо смехотворный. Он сказал: «Не стоит ворошить прошлое». Выходит, что освещение исторических событий края, в котором мы живем, есть «ворошить прошлое»? Значит, о событиях прошлого надо умалчивать? А как же воспитывать нашу молодежь, не давая ей знать о прошлом? Как же строить культуру без знаний прошлого?

Я у Вас не прошу помочь мне в печатании ее. Но хочу сказать, что линия отдела пропаганды и агитации, взятая в отношении меня как писателя, неправильная. О товарище Бузуртанове я не говорю. Эта личность, говоря словами А.П.Чехова, «замечательна тем, что ничем не замечательна».

6 сентября 1975 г. X. Ошаев».

В начале 1970-х годов в Грозном в который уже раз был взорван памятник царскому генералу Ермолову. Власти пытались скрыть эти факты от мировой общественности. Но для видимости, будто они провели большую воспитательную работу, в зале Русского драмтеатра собрали экстренное заседание. Пригласили творческую молодежь, чтобы она осудила террористический акт. На этом совещании уже находящийся в опале Халид Ошаев выступил с такой речью:

«Конечно, теракты — вещь скверная, я осуждаю всякие взрывы. Но то, что произошло, это всего лишь следствие, а причины, порождающие подобные действия, кроются в другом. «Памятник», я это слово беру в кавычки, так как памятником там и не светило… этот бюст самого большого варвара и злодея XIX столетия, убийцы, равного которому не знала история, ненавистного врага всех горских народов стоит в центре Грозного. Не есть ли это издевательство над памятью всей нашей истории? Не есть ли это кинжал, воткнутый в сердце каждого вайнаха? У чеченцев и ингушей этот бюст, что за один день слепили и вновь установили, вызывает те же чувства, какие бы вызывал у каждого жителя Москвы памятник Гитлеру, установленный на Красной площади. Наш народ терпеливый, но всякому терпению бывает предел. И тогда может случиться непоправимое. Народ еще не отошел от шока сталинской депортации. Он смертельно обижен. Злоба сидит внутри каждого вайнаха. И не дай бог, чтобы джинн вырвался наружу. Будет большая беда… будет катастрофа…

Уберите этого палача подальше от наших глаз, поставьте его в Москве, Ленинграде, да где хотите, только избавьте нас от его присутствия».

На минуту в зале воцарилась мертвая тишина. Затем раздалось несколько хлопков. Все были шокированы таким смелым выступлением, которого никто не мог себе позволить. Ошаев — мог. На этот раз он вызвал на себя гнев не только руководства республики и местного КГБ, но и Москвы.

Когда писателю удалось собрать обширный материал о защитниках Брестской крепости, он написал книгу «Брест- орешек огненный». В первоначальном варианте (за что власти особенно рьяно обрушились на него) книга заканчивалась словами: «Несмотря на такие жертвы, понесенные нашим народом при защите Родины, Советское правительство поступило с отдельными народами хуже, чем гитлеровцы на оккупированной ими территории».

Рукопись была прочитана цензором. От Ошаева требовали публичного покаяния, а об издании книги не могло быть и речи.

Халиду Ошаеву выпало жить и творить в то жестокое время, когда Художник находился в полной зависимости от политики партийного руководства, когда его творения препарировались в стенах обкома партии и изучались сквозь мощную лупу Комитета госбезопасности: а нет ли в этом рассказе, в этой картине крамолы, злого умысла? А если вот эта фраза будет кем-то «наверху» понята не так, а эдак? А вдруг промелькнет упоминание о запретной в те годы теме депортации и т.д. и т.п. И кромсались хорошие, правдивые книги, подвергались массированной травле художники, на долгие годы исчезали «под сукном» в высоких кабинетах их произведения. В этом плане типичной была история выхода в свет документальной повести Халида Ошаева «Брест — орешек огненный».

Редактировал ее молодой, начинающий редактор, впоследствии известный чеченский поэт Алвади Шайхиев.

«Вызвав меня к себе, главный редактор сказал: «Вот тебе рукопись. Прочти и сделай свое заключение, можно ли ее включить в темплан или нет», — вспоминал Алвади тот день, как будто все произошло только вчера. — Он протянул мне толстую папку, на которой значилось: X. Ошаев. «Брест — орешек огненный».

От волнения меня всего обдало жаром. И в Союзе писателей, и от многих людей мне доводилось слышать про нее уже много раз. Да и сам Халид Ошаев рассказывал мне, что законченная давно книга из-за всяческих препон, чинимых начальством, никак не может выйти из рукописной стадии. Главный редактор Ваха Дыхаев включал рукопись в темплан неоднократно. Однако всякий раз находился кто-то из сотрудников, который тут же призывал «на помощь» кагэбэшников. Те в свою очередь трезвонили в обком, чтобы ее вычеркнули из плана. Высокому начальству не хотелось, чтобы кто-то поведал миру, как представители вайнахов, позднее депортированных с отчей земли с ярлыком «враги народа», в первое же утро, когда фашистская Германия начала войну, проявили чудеса мужества и героизма, отдав свою жизнь за правое дело, не отступив ни на шаг. По той же причине не называет и С. Смирнов в своей документальной повести «Брестская крепость» ни одного чеченского имени. А Халид отыскал среди тех, кто в этой крепости принял на себя удар, более двухсот имен и фамилий чеченцев и ингушей.

И вот я у писателя дома.

— Халид, — обратился я к нему, когда мы уселись, — редактуру твоей книги поручили мне.

— Серьезно? — неожиданно для меня посветлел он лицом. — Это хорошо. Ну и как, по-твоему, удастся издать?

Он, как малое дитя, казалось, беспомощно ушел в плечи, глядя на меня с мольбой. Этот мужественный человек, ни перед кем не склонявший головы, когда судьба секла его кнутом, изнуряла тюрьмами и гоняла по сибирским тропам, с такой мольбой смотрел на меня, будто теперь все связанное с его книгой полностью зависело только от меня. И я понял, что книга эта хотя и не выделялась в художественном отношении в его творчестве, но в его жизни имела огромный смысл. Иначе вряд ли он в свои годы, не блеща к тому же здоровьем, ездил бы в Брест и встречался, собирая материал, с тысячами людей.

Так началась у нас общая работа, которая длилась около двух месяцев. Мы встречались и в издательстве, и у него дома. Не меняли ни единого слова, предварительно не посоветовавшись друг с другом. Некоторые места, хоть и с большим сожалением, приходилось сокращать, так как цензура их все равно бы не пропустила. Это касалось прежде всего той части материала, в которой рассматривалось отношение Сталина и его окружения к войне. Халид Ошаев оценивал события тех лет совершенно иначе. Упоминание о Сталине в печати в те годы было под запретом.

Настал день, когда редактура завершилась. Осталось только сдать на перепечатку последние страниц десять и пустить рукопись в производство. Халид Ошаев в тот день был веселее обычного. Мне и сейчас помнится его просветленное лицо. Не скрою, я сам был в восторге от сознания того, что мне удалось доставить ему эту радость.

Еще помню: это было в пятницу, в последний день рабочей недели. Из-за перегруженности работой машинистка смогла отпечатать оставшиеся страницы лишь к вечеру. Только я принялся за их вычитку, как зазвонил телефон. Это директор вызывал меня к себе. После кратких расспросов о ходе работы Джунид Чапанов сказал:

— В понедельник в Тбилиси начинается региональное совещание редакторов по проблемам современности. Мы решили от издательства командировать туда тебя.

— И когда выезжать?

— Завтра вечером. Встретитесь с остальными редакторами на вокзале. У них будет и твой билет. А теперь, пока не закончилось рабочее время, иди в бухгалтерию и возьми командировочные. Там все должно быть готово.

Когда, оформив командировку, я вернулся в свой кабинет, там уже никого не было — рабочий день закончился. Положив рукопись Ошаева в ящик стола и закрыв на замок, чтобы никто не трогал, я ушел домой с чувством сожаления.

В Тбилиси мы приехали в воскресенье вечером. Со мной были редакторы республиканских газет, телевидения и радио. Оказалось, что совещание предназначалось для работников средств массовой информации, и мое присутствие на нем было по меньшей мере абсурдно. А дальше все было как в детективе.

Когда через неделю я вернулся на работу, заведующая редакцией сообщила, что директор и главный редактор ждут не дождутся моего приезда.

— Хорошо, что приехал. Видишь ли, тут такое дело, — начал Ваха Дыхаев, ни словом не обмолвившись о моей командировке. – Обком требует срочно дать справку о рукописи Халида Ошаева. А поскольку работал над ней ты один, то писать придется тебе.

— Зачем она им понадобилась?

— Не знаю. Но всю эту неделю нам с директором они не давали покоя телефонными звонками.

— Хорошо, сейчас напишу, — поднялся я.

— Извини, — сказал Ваха: — как у вас прошло совещание? Было ли что-нибудь полезное для нас.

— Абсолютно ничего.

— Как это понять?

— Из издательских работников я там был в единственном числе, и ехать мне туда не было никакой нужды.

— Но это же поручил обком!..

— Не знаю. А справку я сейчас напишу.

Я прошел к себе в кабинет и, открыв ящик, потянулся за рукописью, чтобы использовать при составлении справки отдельные места из текста. Но рукописи не оказалось. И никто из издательстве не знал, куда она делась.

Как только директор и главный редактор отправились с моей справкой в обком, я сразу пошел к Халиду Ошаеву и рассказал обо всем, что произошло.

— Больше всего я опасался этого — в глубокой задумчивости произнес Халид.

— Что же нам предпринять?

— Предпринимать что-либо — это в их воле. Мы с тобой тут бессильны.

— Может, не станет возражать обком, раз книгу, как сказано в этой справке, одобряет руководство издательства? — Мне хотелось оставить нам хоть какой-то просвет надежды.

— И работники КГБ, и работники обкома партии давно уже все для себя уяснили. И если бы в эти дни в Тбилиси не проходило совещание, они бы все равно нашли повод куда-то откомандировать тебя.

Теперь ты понимаешь, в какое время нам выпало жить? Вернее — при какой власти? — взглянул он на меня, пытаясь улыбнуться. И добавил: — Нам остается только послушание. Время, конечно, внесет какие-то коррективы. Но сколько еще ждать, кто знает?..»

А ждать пришлось целых пятнадцать лет! В 1991 году книга «Брест — орешек огненный» — этот литературный памятник вайнахам, отдавшим свою жизнь в рядах бессмертного гарнизона, — наконец появилась на прилавках книжных магазинов. Народы узнали о беспримерном подвиге чеченцев. Только Ошаев не дожил до этих дней. В его лице народ потерял своего главного защитника, своего последнего рыцаря. Он был совестью нации, ее верой и надеждой.

(Данный очерк Мусы Гешаева из книги «Знаменитые чеченцы» печатается с сокращениями по просьбе администрации Фэйсбук).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ!

Дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию очерки из 1-го тома книги «Знаменитые чеченцы» выдающегося чеченского писателя и деятеля культуры Мусы Гешаева (Аллах-Дала геч дойла цунна!)

Предлагаемые рассказы я буду размещать по своему усмотрению и порядку, а не так как в книге.

Книгу в бумажном варианте практически невозможно купить в силу ограниченного количества — 2000 экземпляров. Да и стоимость этой книги слишком высокая — от 500-1000 евро.

Поэтому я предлагаю вашему вниманию ПДФ-версию книги «Знаменитые чеченцы» всего лишь за 11 евро. Однако предупреждаю — я выбрал из книги наиболее интересные рассказы, которые сканировал, редактировал и размещаю в социальных сетях.

Желающие приобрести ПДФ-версию обращайтесь по мессенджеру и мейлу. Оплата производится по системе Paypal через мейл: tmayrbek@gmail.com

С уважением — Майрбек Тарамов